±05 舊聞❞ 留家村:甜咖啡

不過我想,人情感的感知模板大概也像嗅覺一樣,隨日常經驗擴充,逐漸在一片極黑之中探見過往未能命名的滋味——遂在名為疼痛的神經元亮起同時,又能從旁側延伸出去的另個觸角,辨識出了愛的輪廓。

——2021/06/21,〈留家村〉的第一篇,遞送書寫計劃申請時的試寫稿之一

咖啡豆喝完了,回南部生活的第一件事,是重新要找幾家可以買豆子的店舖。在台北的最後一年搬到同安街,同安街底就是紀州庵,周遭相應而生出非常好的生活機能。隔壁金門街上能買豆子的店有三、四家,買豆就是非常日常的事,散散步兼能完成;時常遇到附近老年人自己提罐去店裡,直接讓老闆把烘好的豆子叮叮咚咚地補進去,順便帶份招牌檸檬塔或切得方方正正、濕潤像淋過午後雨的提拉米蘇回家。

不過老家是個漁村,能提罐這樣買的不是咖啡豆,而是白米啊五穀雜糧這類。眼看袋裡只剩最後一份豆子,回來第三週疫情進入三級警戒,不考慮進城找店的狀態下只得上網訂。只是喝咖啡這麼簡單的事,我想了很久。以前我以為是否真正和一座城市建立起關係,關鍵是感冒的時候有一家固定會去的診所,現在重回到這個城鎮,發覺第一個要面對的難題竟然是何處買豆;上網買豆子明明也沒有地域上的差別了,但還是慣性地要往高雄、台南一帶的店家尋覓,好像這樣才算得上是在地人的偏執。

從高雄前金的路人咖啡訂了兩款豆,一個是習慣喝的淺焙,另一個則是給爸媽的中深焙配方豆。我很佩服寫咖啡豆風味文案的人,就好像能在文字裡演出重奏爵士樂,日曬淺焙的衣索比亞耶家雪菲,「層次奔放的發酵味,帶有釀作水果酒香,偶爾摻加蜜餞、煙燻肉氣,多元成家其實沒那麼複雜,今天不喝酒就喝日曬豆」,酸度三顆星、苦味兩顆星、香氣五顆星,自評風味則有,鳳梨、櫻桃酒和野薑花。

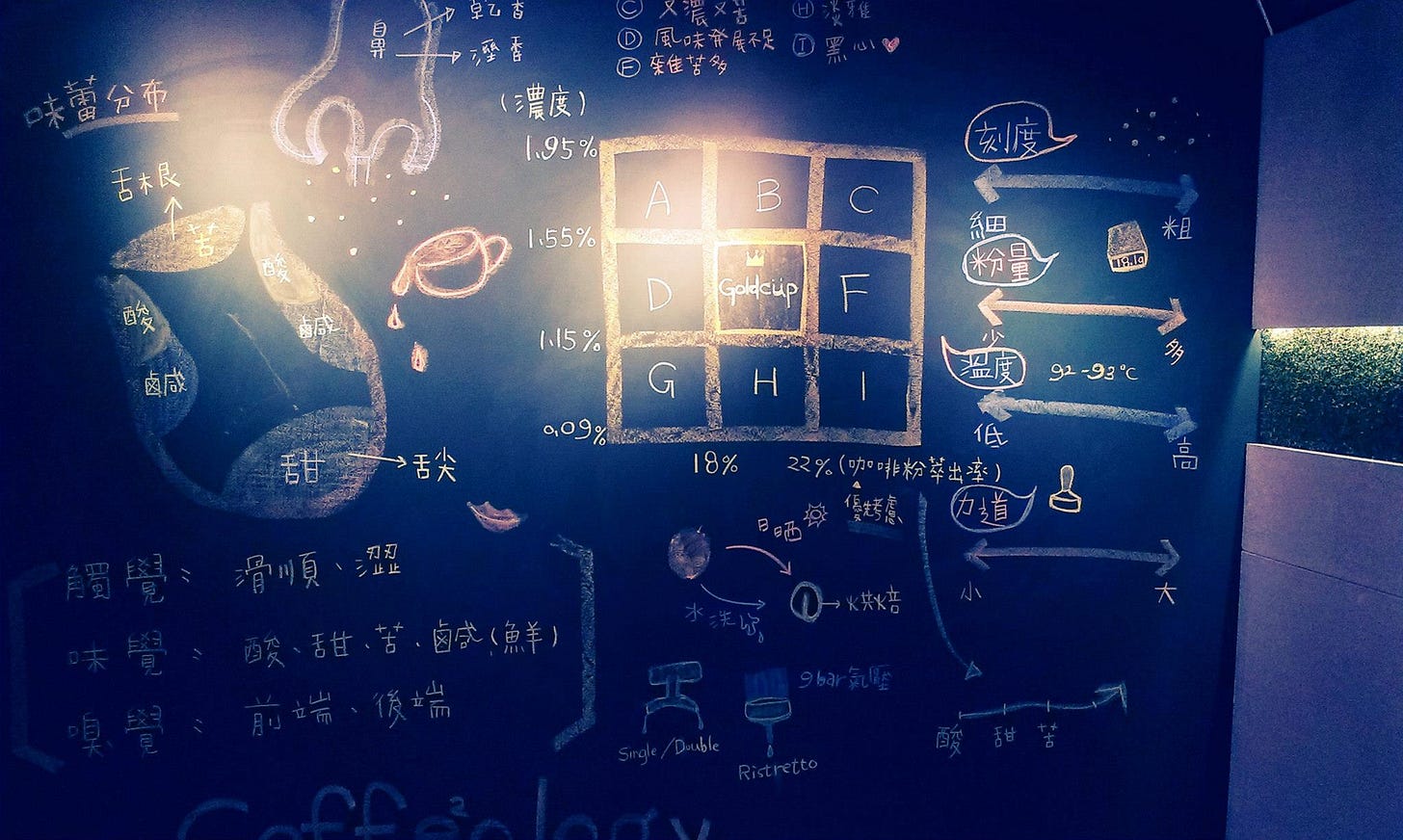

我嘴笨,總是要先讀過字之後才能從味蕾裡去探花果。關於人的嗅覺感知,存在著「預測模板」(predictive templates)這種東西,先跟你說會有鳳梨味喔,那「鳳梨腦區」會先準備好要被激發。只是我櫻桃酒和野薑花腦區還沒建模,便用舌尖去攪,碰著了象腳,腦區亮起野薑花的形狀;再觸到象耳,腦子又自釀起根本沒喝過的櫻桃酒,拼拼湊湊,擅自對應起來:「喔喔,應該就是這些了吧?」

拆封新豆那天,順便幫爸媽沖了給他們的配方豆。他們覺得茶就是茶、酒就是酒,咖啡重點不就是要喝那個要讓人微微皺眉的苦嗎?而有點嫌棄風味較酸亮的淺焙豆。只是我更要不懂,把沖好的咖啡分裝到兩只馬克杯後,媽竟毫不遲疑地拆開棒狀砂糖注了整整半包進爸的杯裡,白色唰唰唰一下落進黑,我來不及叫出聲(還是其實有?),覺得人家好歹也是 Big 7 Travel 選出台灣前二十五強的咖啡店,怎麼這樣不給人家豆子面子。

只是咖啡加糖這件事,仔細想想我也不是沒幹過。

十七歲的時候很迷戀陳綺貞一首歌叫〈等待〉,高亢的女聲不是印象中的甜美或沉靜,「等待是白色的夢一般/沉澱在咖啡杯最深處/一分又一秒的融化/在胃裡頭一杯又一杯的喝」,一開始尚且是輕盈逗弄,到副歌則像是要把誰逼進死巷角落,用自己的眼淚化作拳去揍!「我不要咖啡/我不要煙/我不要等你等到枯萎」,節奏暢快到近乎尖銳。可能女神發行專輯時還是有所顧忌,歌詞寫的不是「菸」,但那年紀仍覺咖啡和菸是一組文青標配,要讓身體盡可能頹喪,把書和音樂攤舖在床上不能眠,這樣服用效果才最好;咖啡因和尼古丁振奮了中樞神經,肉身可以拋,但意志則不可摧。

不過對咖啡的印象,更早是來自賴鈺婷《彼岸花》這本書。橘色書背側插在台文館的圖書室架上,明明隔天要期中考,但高中的我沒忍住——事實上根本沒打算要忍住,積極地逃避,耗費整個下午把書讀畢。

妳的麥斯威爾已經潮濕成磚瓦硬塊,用湯匙挖掘還發出挖礦般的聲響。努力了許久,妳索興將熱水倒入咖啡罐,終於,妳有了一大壺幾夜也喝不完的熱咖啡,以及觸手可及的溫暖。

把熱水注入咖啡罐,這樣的暴力和拙劣,要比其他任何喝咖啡的方式要顯得浪漫。

用手搖磨豆機把咖啡豆打碎還稍嫌精緻了,一個真正對外在世界無能為力的人,是不可能有餘力還去轉桿、為剛磨好的咖啡粉慢慢注水畫圈的。更遑論細辨那些什麼花香還水果軟糖味,苦的時候極端去苦,真耐不住時才加糖,而不是選豆。那正是十七歲時對咖啡的想像,也是對人情世故的想像,單一而平面,率直且純粹。

但畢竟,當時沒能有理由要家裡幫一個正值青春期的少女,買什麼罐裝即溶的麥斯威爾,四季如夏的高雄,渴望「觸手可及的溫暖」也很反現實——即便入冬仍是要買爆路口那家旺仔黑糖刨冰——同樣用湯匙挖掘、發出挖礦般聲響,特別需要努力的則是只能選五種料,糖漬鳳梨、杏仁凍、黑糖粉粿、綠豆和煮得黏稠糊爛的芋頭,最後和老闆多要一包清冰,拎金魚似的,讓桃紅色塑膠繩在手指纏出勒痕。沁涼的冰貼在大腿上,機車後座搖搖晃晃,覺得書裡寫那種失戀後被夜雨淋濕而患上感冒的場景,好像只能在有街角咖啡店的城裡發生。

小鎮沒有一家咖啡店,那幾年倒是開了家巨大如海市蜃樓般的摩斯漢堡。

可能為了開長途車的人方便,縱貫路上的連鎖餐飲店都開得特別大,像美國城郊有大草皮的洋房那麼大。台一線湖內往路竹的那個路口,向西轉能通茄萣興達港、向東則馬上接了個陸橋,底下是鐵道,跨過後一路開會抵阿蓮,若要上國道一號多半也會從這裡切進去。路口加油站對面兩三層樓高的獨棟建築,開過小騎士和後來的摩斯漢堡,不曉得是不是路沖的關係,總是經營不久就倒。我就在那第一次點了冰咖啡,然後毫無懸念地把附贈的糖球加進去攪拌,C12H22O11,攤開高二開始年年被當的化學科課本和講義。我本是要搭火車去台南找地方念書的,不過腳踏車騎到這,看那些來自鎮外或要出到鎮外的車水馬龍,好像一缸子的水恰好就在這裡擺了片半透模,人口與資本差呈順逆兩向的濃度梯度,人在裡面被動運輸,我便卡著這片風景無法滲透出去。

甜咖啡就這麼喝了一年多,大學住到高雄市區讀書,打工的咖啡酒吧請來咖啡機廠商教我咖啡,老闆毫不諱言,「妳喝咖啡不加糖吧?我們用的是好豆子,可不會加什麼焦糖或榛果喔。」我故作鎮定地笑,搖頭用力把加了糖的摩斯冰咖啡從腦中揮去,覺得繁榮的城市已經透析掉小時候費力要攪散的那顆糖球,黑咖啡清清白白,從此容不下任何糖的存在。

更之後我任何含糖的飲料都喝不了了,咖啡也因為每天要喝而開始自己手沖。我買的第一包豆子,是同事為書店自營咖啡品牌策畫的小說風味「在路上」,自此養成在台北各小區咖啡店試豆子的習慣,偶然在店家自評風味上看到鳳梨、黑糖或杏仁等形容,不免想起小時候那碗刨冰,原來滋味要比重烘焙的焦苦更接近咖啡豆的原味。

有個咖啡師跟我說,因為咖啡本身就是種水果啊,自然會因為風土條件和處理、烘焙方式,而產生不同層次風味,並不只是傳統印象中的苦而已,也就不需要用糖的甜味去蓋。

去年底公司健檢,一個月後接到醫院撥來電話,「有家族病史嗎?妳糖化血色素超過十了欸,不管怎樣先吃藥就對了,收到報告就快去掛門診喔。」護理師冷靜但堅定。

二十九歲,我正在那個有無數間街角咖啡店、一年三個季節雨不停的城市裡耶,卻從沒有因為失戀而病過——失戀只會讓我變成更強悍,那種急急患上又急急褪去的病,那樣絕對的病,都只存在想像裡。我真正的病很慢、很慢,慢到我忙起來就置之不理,慢到我的後半輩子也都要與它相伴。我想到那顆糖球,是不是十七歲之後就一直寄生在我的血管裡,不但沒有被透析掉,轉化成葡萄糖後便卡在血液,還把胰島素統統吃掉。而我活著始終未能像凱魯亞克那樣垮得漂亮,端視縱貫路上經小鎮的車來車往,連根菸都沒抽過。

不過我想,人情感的感知模板大概也像嗅覺一樣,隨日常經驗擴充,逐漸在一片極黑之中探見過往未能命名的滋味——遂在名為疼痛的神經元亮起同時,又能從旁側延伸出去的另個觸角,辨識出了愛的輪廓。

今天新的一批豆子又寄來了,出貨的咖啡店店員可愛地在郵局便利包袋上,用油性原子筆刻寫著「謝謝妳:)」,那笑臉好像糖球。我在 Instagram 上跟他們說,等疫情趨緩我就進城喝你們沖的喔。

〈甜咖啡〉的書與歌單:

《彼岸花》賴鈺婷,遠流出版

《在路上》傑克.凱魯亞克,漫遊者文化

〈等待〉陳綺貞,魔岩唱片

看到這篇讓我也想起小時候喝咖啡必定要加奶加糖,黑咖啡對我只是興奮劑,在漫長的大學生活裡熬夜的好夥伴(其實也不常喝);但也想不起是甚麼時候開始理解了咖啡的滋味,看著玲瑯滿目的菜單最後只會選擇無糖拿鐵(重度牛奶偏愛者),再後來甚至可以接受黑咖啡;可能就像你說的「人情感的感知模板大概也像嗅覺一樣,隨日常經驗擴充」

很好看