沒寫電子報的這三個月,去了一些地方、做了很多事,也迎來一些改變,一時間也不曉得從哪件事情說起。

比較大的改變是,這個月開始又離開正職回到完全接案的狀態,接下來要再次思考是否要加入工會,或像之前一樣單純將健保掛入區公所、繳國民年金。選擇哪一個工會也是個問題。因為是第二次走這個流程,已經沒什麼焦慮,或者說這兩年多在音樂社的工作,原本就是場意外的奇幻旅程;像在商場不過買罐礦泉水就抽到的限時遊園券,體驗了原本並不屬於自己,南瓜馬車般的人生那樣。這段時間我經常做著沒把握的事(企劃單曲、壓製唱片、製作官網、開發電子報、籌備官方IG、議題調研寫腳本⋯⋯),收回的卻總是全然的信任和支持,在人事物各方面體會著自己習於固守的微小格局,也拉扯著過去做月刊時衝刺短跑式專案的慣性,學習等待,與沉潛後可能無果或本就該追加更多沉潛的常態。或許也可以說是種,對過去太習慣月刊節奏生活後的積極修復吧?

一生或許就這麼一次的神奇團隊與其間的觸媒,往後也將放心底的感恩與珍惜。

下半年,專心編書。

很幸運,前老闆允諾我在正職工作期間不必中斷原本的編輯案,能持續參與《誌村鑑》書系,所以下半年剛好銜接上兩本書的田調啟動,又要頻繁地飛往外島去。前陣子哈利來訊,想約謝仕淵老師以這個書系為引,和致昕與衛城總編輯洪仕翰談戰爭下的烏克蘭及地方書寫的議題。我聽了很興奮,因為前陣子看他們和哈哈台合作的烏克蘭特輯,竟意外感到踏實,似乎找到了萬一戰爭發生時,一個自己可駐守的位置。

這場對談活動是為了高雄文學館re-open而辦的Live Podcast,致昕從烏克蘭帶回好幾本出版品,包含描繪戰爭生活的插畫集《Black Out》、烏克蘭歷史圖鑑等等。他說,戰火下的烏克蘭幾乎所有產業發展都衰退,唯有兩個產業逆勢上升,一是無人機產業,二是出版業——作家筆會帶領地方書寫、母語復興,獨立書店也一家一家地開。這其中當然有烏克蘭人盼望透過書寫修復創傷、堅實自我文化認同的積極面,卻亦有殘酷的黑暗面——俄羅斯不只攻打電力設施與軍事重地,還專攻烏克蘭重要的博物館與圖書館,為了進行文化滅絕。(That’s suck)

致昕說,俄羅斯企圖不斷生產的論述是:「你們的文化是我們的文化的一部分,所以你們是我們的一部分。」(不覺得很熟悉嗎?那就是了。)

而烏克蘭人提出與之抗衡的觀點是:「回應侵略不能只指出對方的錯誤,更重要的是能論述我們自己是誰?立場是什麼?存在的意義是什麼?」一言蔽之,What’s Your Story?

不免又想起河合隼雄談的敘事治療:

(依然還在自我辯駁的筆記)有天小啼的會議上老師突然說他覺得我是個文本派的人,當時稍微愣了一下才說是。後來時不時想到這件事,與其說在意文本,不如說我的人類圖就是腦中心空白的設計,要沒文本我也真的只能是白紙一張。我早就認清自己完全不是個有原創性的人。但那瞬間的遲疑,是文本總讓我想起之前讀維倫老師《存在催眠治療》裡提到呂格爾認為文本(text)是「言詮產物」的段落。然而,也得是要有此意識,才可能透過詮釋分析來加以還原。

前年開始讀些敘事治療的文獻和書,很被後現代主義(post-modernism)的觀點啟發。有別於現代主義以科學實證關心所謂「客觀事實」與「通則」,後現代主義則重視生活經驗和意義。Freedman和Combs對於後現代主義提出的四個主張(或說意識)是——there are no essential truths(沒有絕對真理)、realities are constituted through language(現實是由語言建構的)、realities are socially constructed(現實是由社會建構的)、realities are organized and maintained through narrative(現實是由敘事組成及維持)。有趣的是後面三點裡提到的「realities」翻作「現實」而非「真實」,且是被「建構」而來。既然能被「建構」,但當然也就能被解構啦。後現代主義的溫柔就在這裡,亦是敘事治療取徑的一床軟綿的被。

後來一直在想,有沒有可能小尺度的地方誌,就類似一場屬於地方暫時性的敘事治療。

跟著團隊做田野的時候,總有機會在旁邊蹭到一些受訪者個人生命史的故事,然而不同的是,因為團隊歷史學的背景,事後又能將大的歷史敘事與個體生命史並陳——等於同時能看到政治、政策、自然災害等背景環境以及主流論述(等各式各樣的視框)對單一個體/地方的影響,也可見當中隱含著非常幽微的權力運作。以傅科提出的規訓權力(disciplinary power)和生命權力(bio-power)來看,前者是透過監視、審查等針對人的肉體進行操控的解剖政治,後者則是透過法令、制度等大眾化的生命調節與控制構成生命政治。

於是,即便規訓權力的運作在當代民主社會早已罕見於地方,但凡生活在群體之中,知識體系和主流論述的生產仍倚靠權力運行,並也同時是構成權力的本身。如同維倫老師寫在書裡:「我們身邊充滿著人活出來的結果(the lived),如器物、規範與知識,而人的存活(the living)卻是成就出器物、規範與知識的過程。」然而弔詭的是,「當我們想要指認『生活的當下』時,通常抵達的是器物或規範與知識等『言詮產物』,而不是產出事物的存活活動,『言說化成』。」

我想這是人的慣性,權力不光是被給予,而是自然生產、流動且無處不在(傅科)。把言詮的權力還諸於個體,竟才是件需要費力思索、反慣性的事情。

只要想到這點,作為涉及了出版品部分話語生產的角色,不自覺就會非常緊張,也擔憂一不小心仍將地方編輯成了地景。彷彿將自己打回22、3歲成日與論述共處時的徬徨模樣,想在「文化」和「產業」間搭橋,卻又對追求傳播效益的符號生產有所質疑。最後也只能安慰自己能留下多一種敘事也就足矣。

去年初去紅葉時,心裡沉沉地,便是關於大的歷史與主流論述如何覆蓋掉個人生命史乃致餘生命運這件事。複雜難解,包含國族認同和政權間的轉換、地方意象與當下現實的斷裂,以及原住民在被殖民後,受迫在主流「文明」的價值和遊戲規則下被負向標籤化的困境。

更甚是,大眾需要的故事,可能還得要以個體不願意的故事來換。生命的當下與未來,皆被預先審判了對自我永遠不可能的抵達——「當言詮產物被當成實在本身,物與物之間的因果機制作用就非常自然地頂替了我們對『當下存活』的認識。」

是吧。抵達太難,但能多靠近一點總好。若要信奉故事能對受苦者解厄與賦能(empowerment),總是想引河合隼雄《活在故事裡》裡的同一段:「為了使創造自己的故事成為可能,我們必須進行各式各樣的調查,像是自己過去或是現在的狀況、從前自己未曾意識到的內心運作等等,在進行這些調查的過程中,會有新的發現,獲得新的觀點。」他說storytelling是:「人類要將自己所經驗的事情化做自己的一部分,或是放在自己心裡,必須要將這些經驗善加組合在自己的世界觀或是人生觀中。這項作業也就是將這些經驗化為自己可以接受的故事,並從中梳理出脈絡。」

說到底,要能為地方說個什麼樣的故事呢?最終往往只能從地方和地方的人身上找到答案。果然還是跟諮商現場很像的啊。

(2024/04/20)

所以當致昕說到「What’s Your Story?」這句,我突然就理解了為什麼午營會想找謝老師來談烏克蘭這題。

我很喜歡聽老師談他從博物館任職再到大學任教的兩個時期,是如何將社會協作落實到以策展和出版作為行動的方法論之中。我經常感覺地方行動是感性的,但其中又包含他作為歷史學者的理性知識體系。以地方誌為例,過往地方誌通常作為國家用以治理一地的統治工具,屬於「官書」的性質。但當代與社會協作的地方誌書寫,則企圖與文化全球化的現況相互制衡,更著重在地知識與生活邏輯,並透過身體感、物件生命史、人物故事等議題的開發,將原本太快被官方抽象化至「經濟」、「人口」等標籤化的數據、資料或知識,再還原到「人」本身。

並且《誌村鑑》是以「村庄里」為單位,更能呈現難見於大眾閱讀市場的邊緣化議題,並與主流論述相制衡。

十年前碩班一堂暑期必修和同學一起去京都,後面幾天獨自晃到京都藝大展覽館,看了一個名為《American Boyfriend: Bodies of Water》的展。當下就展出內容感覺是個談論戰爭的展覽,但讀著簡介內文寫:「 the project presents the artist's struggle to deal with his own identity as both a sexual minority and an Okinawan man」。有些摸不著頭緒,後來上網路查才曉得,創作者企圖觸及兩個邊緣議題:身為性少數與「沖繩人」——而我對身為「沖繩人」該有什麼樣的認同掙扎毫無敏感度且不以為意。

事實上,已有關於沖繩人自我認同為「日本人」或「沖繩人」的研究,會將之與香港、澳門還有台灣作比較,甚至在2005年的一項調查顯示,沖繩人的自我認同高於香港人,覺得應該要獨立的程度也高過香港一些。雖然時隔二十年,再更年輕一代的沖繩人自我認同已不同於過往,大多也流失母語,不過一但戰事再起,沖繩人大概又會勾起自1879年被日本併吞,1945年又身作二戰最前線被犧牲的殘酷記憶。

這是在以「日本」為尺度下看不見的東西,是沖繩人會希望所有日本人能「理解」的事情。

回到講座討論地方書寫與戰爭的議題,謝老師有幾個觀點很新鮮。

自然是不樂見戰爭發生,但若以歷史的後見之明察之,當戰爭造成一地(或一國)被孤立,切斷了其與其他地方的連結,會使地方文化「再」地方化;比如根基於風土、時勢的在地物產與飲食,將透過生活實踐生產出新的記憶、慣習與符碼。

而致昕則點出戰爭苦難中隱微卻深刻的那面——語言的扁平/平庸化。戰爭的創傷經驗使人產生麻木、抽離的防衛機轉,同時在經常性要避難求生的情境下,亦沒有餘裕在琢磨文字和語言的使用。這使得如何保留文化和語言的複雜性,成為一項戰時重要的課題。而烏克蘭的出版業者,也將支持重點,放置到與從小與戰爭一起成長的青少年身上。天啊⋯⋯這好重要。

零零散散地筆記這些,其實也如同致昕結尾所說,這一切在戰事結束前,都是「故事的未完成」狀態;不過也如謝老師經常後設地論述,關於戰爭「議題的生命史」,在不斷回看歷史、借鏡他方的同時,我們或許會有新的理解方式(與書寫方式,最近看到threads上一系列在以台灣人的避難日記,真的好心碎)。

更希望是,這世界真的,別再創造更新的戰爭歷史了吧。

前陣子朋友對我說:「你好像很容易被啟發。」結果沒想到這句話再度啟發我,整個驚呼,對!我從小就超容易覺得被什麼人事物啟發!幾年前

替我看人類圖,說我的腦中心是空白,靈感天生是要來自外界。我就不抵抗FOMO了吧,原來空白這麼令人安心。不過就是,若要把這三個月所有啟發我的事情說明白,大概又是沒完沒了的一封信。

我試著用(好)幾張照片快速替自己Q2的心情收尾。

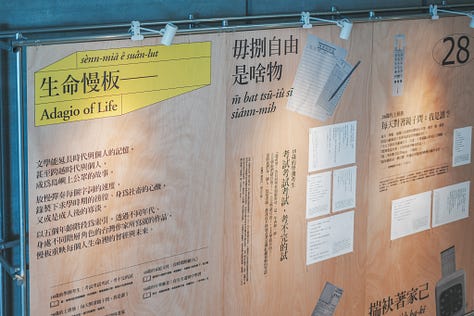

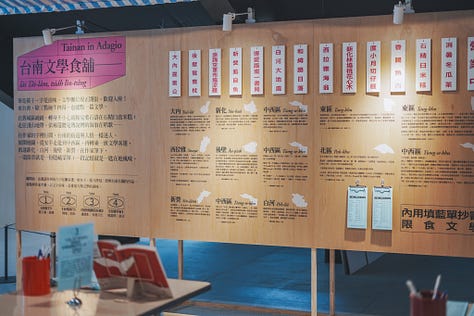

最後是,年前開始執行的策展案開展了。主題是台灣文學,地點在誠品生活台南的戶外步梯與三樓書店外平台。已經在社群上寫了段紀錄,這裡想再反覆提及的仍是關於愛。

邀請我的執行案子的是之前在書店的前輩,雖沒真的和她同時待過同個部門,但一直知道她工作上十足風向的特質,常笑說她真的好瘋喔,不過更多其實是欽佩。我後來才知道,那些我還在學生時期驚嘆過的案子許多都經由她手,經驗與膽識皆非常人。這次她找我,於策展核心上卻只說了一句話:「我唯一的希望是能出現林瑞明老師的作品,然後在特別感謝的地方列上他的名字。」口氣一貫輕盈而快速,談起她大學時期敬重的老師,然後在咖啡店交給我林瑞明老師以林梵為筆名的《青春山河》與《海與南方》兩本詩集。

這我真是,無條件被愛打動。後來種種也都是愛。

這次試著在展標上使用台羅,也鼓足勇氣向受訪者提出以全台語採訪、寫稿,花了點力氣,卻仍有差錯。ayo非常耐心地替訪稿校正了台文使用上的錯字,後來更有threads上陌生的網友細心地替我條列出台羅的使用建議。總總,不足卻受恩惠,決心報名了台羅線上課,今晚才剛上過第一堂。老師問大家報名的原因,每個人得開麥克風一一回答。

我思索,給出的回應是:「明明腦袋想的是台語,念出來的也是台語,但寫作時打字卻永遠只能先打華語,才去逐一翻譯。」(是的,我是用台語說出這句話,但此刻我快速打字筆記仍是使用華語)

如果說印刷術是影響人類文明發展的重要發明,那對於我這樣以台語為母語的人而言,勢必將遺失的,便是關於家的記憶與愛的文明。若不靠書寫、記述,我要怎麼記憶數十年來迴盪於家屋中的聲音?

想起之前為Homework採訪一名為聽人的CODA(Children of Deaf Adults,聾人的子女),題中問他有系統地學習手語後,與父母間對話的深度、內容是否隨之增加?他的回答一直讓我印象深刻,並同等地為華語之外其他母語現實的處境感到難過。

維國:高三的時候因緣際會參加一個手語班,發現自己也很多手語沒有學到,就像我最開始講的,我們家的文化帶給我的手語就是這些了。去手語班才發現原來還有這些手語可以學,也有一些更正式的比法,發現手語原來是有結構、有文法的。

會因為學到比較難的詞,和爸媽聊得更深入。比如我之前在衛武營當手語導覽,將聾朋友比的手語翻成口語,學到很多藝術相關的手語。像是⋯⋯你覺得「表演」就是「表演」,但表演又有分戲劇,戲劇有戲劇的比法,音樂、演奏也都有各自的比法。但以前可能會用一個籠統的名詞一次帶過,就是「表演」,因此後來跟爸媽就可以在藝術層面講得更細。他們其實本來就都會這些手語了,只是在家日常對話用不到。

稍早的課後,內心升起一種神奇的挫折感。第一堂課倒不困難,學過日文再學台羅系統的母音可以進入得很快。但那挫折感來自某種掌握度的落差,就是,明明原本就會說的詞句,換成了書寫系統卻都認不得了。作為母語的語言化成符號後竟是那麼陌生。原來舊時代那些能詩能歌、辯才無礙,並飽滿著各領域知識的人們,卻被稱作文盲是這樣的感覺嗎?

老家的安平伯仔十多年前曾跟我說這句話:「像你這馬讀ê是大學,毋過恁阿媽其實攏已經算是飼鰻仔ê博士矣。」

我為什麼無法用台語思考哲理、談論情感,學習宇宙與理科知識呢?倘若可以,那我以前是不是就有機會能和阿媽聊更多、成爲更理解她思想與世界觀的人了。

希望往後我至少能無礙地,記述下我聽見的真正的語言與她的聲音,以免忘記。

〈星仔彈音〉

倚暗,塭仔ê風車佇咧拍噗仔

白翎鷥飛上電火杉,徛作音樂譜

佮拄出ê星仔唱出一條 Do Re Mi

時間綴歌沿路行,光陰跤踏動輦車

捾店仔ê雞卵苴一張曆日紙

𤆬我折出圳溝邊攝攝ê樹林

阿媽敢有聽過宇宙

阿媽敢知影地球是踅日頭轉?

無聲ê桮跋佇咧鐵枝路口

五分仔車一工一工

總算 liô 開四月綿綿ê雨

熱天,已經 kauh 入去潤餅閣煠做粽矣

拆開葉仔,參一束花,共伊

捒入去翕一張相片

八月露水共暗暝無收ê衫凍甲澹漉漉

九月月娘共人咻轉來厝

十月嗎啡注入去伊ê身軀

十一月病床佮天光,煞攏無去了睏眠

入塔ê頭前暗,鴨伯仔叫人來扛轎

問伊欲蹛大湖園仔抑是姓劉仔古厝這爿

阮坐踮貨車後斗去塔邊燒庫錢

牽一條線,踅一個圓箍仔

親像地球佮其他天頂ê星

看阮ê日頭,悶悶仔燒,講:

「阿媽來提錢。」

一隻暗光鳥叫聲幾億歸依

飛過塭仔岸邊

等待上落尾一粒火星化去

阿媽敢知影天頂ê星仔

足濟攏已經死去?

閣有十五ê月娘光焱焱

其實是共日頭借火來照

伊干焦講,毋通用手去比

無月娘會割你ê耳墜

「無就無彩你生甲像彌勒。」

興達港仔邊孵出電塔

線對海彼爿沿路牽來

像鋼琴ê身軀內底一條一條

搝甲絚絚

白翎鷥,暗光鳥

同齊佇頂頭捏一个音

目箍就落一支甘蔗,哺了肉甜,呸出苦鹹

伊扞過ê塭仔攏已經坉塗

無水就無魚,風車ê聲嘛綴咧恬去

煞泅過一尾鰻仔佮虱目魚

閣有一把烏甜仔,蝦米,三層肉

牽羹

十二月行圓