前陣子收到國稅局通知,說我家現在的住處沒有任何人的戶籍,會被認定為非自住宅而增課稅金。於是某天便被我爸媽派遣去遷戶口,自成一戶正式入住(?)大湖里。也不是啦。我們早就全家搬來這快30年,但戶籍卻一直都掛在同一區的老家劉家里。

去遷戶口那天,先跑錯地方,去了2021年剛離職時去辦健保轉入的區公所。上午,大太陽,過午後就會凋謝的鴨跖草花還開著,這種神奇的體感帶我回去三級警戒的平行時空;街上總有只戴口罩卻不戴安全帽的汗衫阿伯騎oo-tóo-bái,承辦確認證件照與本人容貌僅能在一秒間。

一下子三年過去,阿姨問我辦什麼,我說遷戶口,她指向西邊:「錯了啦,隔壁警察局再過去,戶政事務所才對。」有對男女正在辦理結婚,有人說他想來調出生證明,「只是單純好奇想看啦。」(你老實說是不是想算自己的人類圖)我遷戶口,也順帶換掉國中至今的身分證證件照,沒有戴口罩,所以這次承辦可以盯著我的臉看很久。我交上新的證件照,她拿著舊證與新照和我本人的臉來回對照,笑出來說:「這張看是妳、這張看也是妳,但兩張放在一起看就不太像了。」「哈哈哈,身分證那張快要20年前了。」我是不太好意思說,現在韓式證件照都修比較多啦。

等待時候,看牆上顯示板統整去上個月湖內區出生與死亡人數、結婚與離婚對數,等到新的身分證拿到手,翻過背面。戶籍不在劉家里了,不在我拿來當成寫作主題的村落了。突然有點不太理智地難過。

搬回家已三年半,適應良好,與地方總人口數、總結婚對數同樣達成平衡,卻偶然在上半年莫名感到內心侷促。我跟z說,或許我需要真正獨處,房門外沒有任何動靜、晚餐桌上沒有任何別人已烹調好料理的那種獨處。zd 一家要去柏林前說,那要不要去他們山上的家住住?

我其實也不知道我在找什麼啦。其實。但這幾年我全台四處蹭住別人家,答案沒找著,倒是都摸透了這些地方幾點、在哪,會有垃圾車。

壽豐|縱谷、黑山、落羽松,黃牛與小黑蚊

數不太清跑去花蓮住 J 那已經幾次,google keep裡還存著她的腳踏車密碼鎖的四位數字。(並沒有要在此公布的意思)J 在我搬回南部後考了東華諮商所,一下搬去對角線,我便時常在北上工作時多繞一點,找她住個幾天,甚至有次還趁她回台南時獨佔了套房。

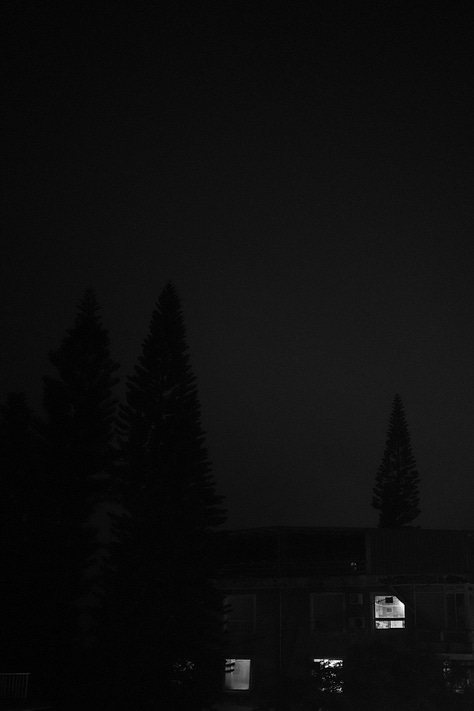

很常,我搭車到站後就先走去9803咖啡館工作,待她下課後再一起去吃晚餐。這種因學區而發展成形的聚落很有趣,超市、早餐店、機車行、深夜燒鳥、兼賣服飾的文具店⋯⋯在縱谷之中擁有完備的機能,每次在9803做事,我時不時都會望著兩側窗口框住的山發呆。「黑色的山啊⋯⋯」入夜後,我腦袋總是自然蹦出這幾個字。狹長縱谷的山才會讓我想起吳明益《苦雨之地》裡的〈黑夜、黑土與黑色的山〉,黑夜中為什麼還能感覺到山是黑色的呢?我猜是因為跨過山那側的海岸有光。清晨有日出的陽光,縱谷東側的山背光;入夜前有日落的霞光,縱谷西側的山背光;入夜後也有城區的火光,縱谷東側的山再次背光。背光,所以才會看見山黑色的輪廓。這種經驗是其他地方少有的,夾於瞬間高聳的黑山之間,渺小又脆弱的體感常常讓我失神。

J的住處離學校圍牆並不遠,但校地大,徒步走到圖書館也要半小時,沿途會遇到牛群和一小片落羽松林,雨天走路則要崩潰地避開地上滿滿蚯蚓蝸牛湯。在這要照顧自己三餐還不算難,跟著學生作息,三餐外加宵夜都有著落。偶爾我們會去到稍遠一點吉安或花蓮市區找咖啡店。

⁂ 這裡的垃圾車出發較早,會於傍晚五點左右和小黑蚊一起出沒,下樓在馬路邊等待即可。不過車遠遠要開過來的整個路程,忽近忽遠的音樂聲都會讓我以為該下樓了而緊張不已。

卑南|淺山的緩坡地,釋迦園,一次照顧三隻狗弟

Mage是我大學打工的咖啡酒吧1的老闆,Mage和她先生盤子移居台東多年,為了教書、開建築師事務所,和蓋自己的房子。房子是全白色的,銜接在山與平原之間,三樓通廊式的外陽台開向台東市區,天氣好時能遠眺到太平洋。3月的時候,有次從花蓮走南迴回高雄時多停了一站台東去找他們一家,午餐就在陽台吃,難得以茶代酒。再到3月底,去幫他們照顧三隻狗弟,自己在房子裡住了三天。

安頓好行李、餵過狗狗之後,第一站是到5.5公里遠處的大潤發採買三天份食材。這處聚落都是新建的房子,六、七棟,隔得開。若晚上出門,下一盞住屋的燈要過三五條產業道路才有,夜裡靜得十里外狗吠的聲都聽得到。一隻狗吠,另一隻狗會遠遠地應,有天晚上我就趴在陽台欄杆上找方向。最遠最遠,就看到海岸邊微微的光。這容器好大,真孤獨。

那幾天因為社群剛上線,整個人被偏激的陌生訊息擾亂得又氣又委屈。整日坐在客廳大桌上正對著Bob、Kevin和Steve三兄弟工作,偶爾牠們玩得太瘋得出聲制止,再更過,就起身推開籠門一隻一隻叫進去冷靜。我那瞬間覺得,養孩子的累原來是這種累啊⋯⋯專心沒一分鐘就求關注,牠們兩餐我兩餐,時間、時間,轉眼就要睡。

⁂ Mage家門外備有大垃圾桶,離開前打包好丟進去就好。

新店|睡醒、煮飯、工作,窗框住了山與樹朋友

zd去柏林後我上台北就搭車上山住幾天,只有每半小時一班公車能抵的城郊社區,我連行李都沒放就在市區先買好食材帶上山了,一樣,三天。寫到這才感覺,這三處與山的關係多不一樣啊。縱谷裡黑色的山帶點壓迫感的包覆、平原與山交會處的緩坡地遼闊地有點孤獨,而這裡,淺山山裡,就在小小的它「裡面」,並和它裡面的其他住民休慼與共,每一刻都在傾聽山的鼻息。林間捲起風時就像山打了噴嚏,下雨則是心在哭泣,往來的車駛過像神經元在腦袋裡點燈。雨太多天了,地板濕漉漉的,磚牆、地縫長出綠色的苔蘚,感覺這社區自成一罐內在豐盛的生態瓶。

zd家有一扇大窗,面整片綠林裡恰好跳出一棵很大的樹鄰居。一樣在餐桌上工作,三不五時抬頭盯著它發愣。前陣子颱風時z發文寫實在家裡透著窗與風雨、停電的首次遭逢,看著暗夜裡那棵樹飄搖的殘影,想起四年前跟著z一起讀《跟一棵樹聊天,聽他的人生哲學》裡寫的一段2:

我:「颱風對你們有影響嗎?」

樹們:「他們本來就會來啊。」

樹們:「我們有拒絕任何生命的到訪嗎?」

樹們:「只有不想來的,終究進不來。」

我:「所以颱風就算很大,折損了你們很多,也沒關係?」

樹們:「你只看到受傷?」

我:「我也有看到清理。」

樹們:「還有告別,你不是聽過我們唱歌?」

我:「嗯,被身體記憶的聲音,我沒聽過,但那卻是身體可以唱的歌。」

樹們:「颱風的歌,可以清理我們更多不乾脆的意志、或是不確定的生命、也有多餘的生命,颱風沒有傷害我們。只是他用你不接受的方式經過大地。」

那年讀這本書時我狀態非常不好,整個人無時無刻都像在做風颱,於是這趟上山和窗外那棵樹做朋友之後,我更多時候想起的是這些來自朋友們、從當時至今日都把我輕輕安頓好的愛。

⁂ 垃圾車出現於晚間約八點半左右,貼著山,從靠上邊的社區開始蜿蜒地往下開。對面戶和樓下戶是家人,聽到年輕媽媽去和老媽媽拿垃圾一起丟。

沒想到寫到這,我的信件長度又達建議上限了⋯⋯上個月開始,我上台北開始會住到萬隆co-working小家(之前都是蹭住我姊科技大樓租屋處)。前同事R姨3前幾個月出發去日本念書,她和K子合租的公寓還有貓,我就去佔了R姨暫時的空房。因為是工作時期認識的朋友,聚在一起很容易就開始工作與議題討論模式,不小心又想上進了呀(?)。萬隆寫不下了,也等住久一點再來說吧。

回到最初想找尋「絕對獨處」這件事,似乎也不成問題。或許我想找的,只是對自己生活的控制感與投入寫字的餘裕吧?

最近也開始思考要用什麼樣的節奏發信,考慮起自己分享事情總是不知節制的性格,決定每週一封正聞,明亮一點,發生在週五晚間11:11(當成天使訊息?但其實只是上次發信時不小心就發在這個時間點上覺得很可愛),適合隔天放假日的日常筆記;每週三晚間11:11則發一封舊聞,暗一點。舊聞彈性,或許比較不有趣,也或許偶爾就不發了。希望不會覺得發信太多。草草結語(排程今晚,我應當剛看完大象體操演出)。

此信發出後的隔天,我會在IG發布限動問答,很想看看你們窗外的風景。

如果看見暗號,請拍下一棵住處附近的樹、植物或山送給我。

店名叫Cafe Bar the Way 樂圍,當年就開在高醫附近小巷子裡,現已不存在。它之於我,就如同JAIL HOUSE 33 1/3之於奈良美智。這家店的故事我可以寫很多,不過不是這次。

我有省略了一些,只截取部分對話。很推薦找這本奇異的小書來讀,用植物的觀點、生命尺度與運作方式看世界,非常可愛,也非常衝擊。(春花媽著,日出出版)