±07 舊聞❞ 留家村:一封中文寫的遺書

我要媽找找遺書給我看,她進房裡翻了一陣沒找到,「伊(信)可能猶未想欲予人揣著吧。」但她記得信裡寫的,說是要我媽「讓小孩自由發展、多培養小孩的志向和信心」。

——2021/10/17

大舅舅本為了一個在興達港附近的工作要來暫住我們家,房間整理妥當,舅媽幫舅舅把原本在善化宿舍的行李載來,就等週末讓他自己從左營騎機車來大湖。

舅舅們的事情過去並沒有聽得太多,但印象中媽和娘家的關係一直都不錯,雖不若我們和姑姑這邊鬧哄哄的親暱,但也未曾有過爭執。不過這陣子媽才說,其實那是種奇妙的「疏離」。

通常是先從我和朋友那聽來的家族軼事展開,原生家庭的事,這兩年我們聊得多。

念心理系的關係,家庭與親密關係議題原本就從日常對話裡離不開,隨便發生件事,我們就硬要扯出個脈絡去探討,反正最後都收攏在一句:「原生家庭真的好可怕。」意思是小孩成人後是圓是方,全都跟基因以及家庭如何養成你有關。比如最近誰被診斷憂鬱症,那再往上追蹤三代,十之八九都有病史,真的不要都推給年輕人沒有抗壓性,啊那就是基因和成長環境本身的脆弱性啊。

媽飯桌上聽我說這些,有天盯著我看:「欸,妳敢知影,妳兩個舅舅嘛攏自殺過?」她說「嘛攏」,是由於我聽過外婆吃老鼠藥自殺失敗的故事,而我內心沒說,「嘛是」我見過她欲攀上陽台被抱下來的事。

不過聽大舅和小舅年輕自殺的故事讓我瞠目結舌卻也笑到不行。

「大舅舅是上吊失敗,家己行轉來厝,小舅舅是跳樓,真正有跳喔,按對十四樓,歸個脊椎碎去躺半年。」十四樓!小舅舅跳樓的故事我聽過,但一心以為是四樓之類的高度,更不可思議的是,媽說小舅舅特意從高雄搭火車到台南車站附近一家旅館跳,為的是方便讓嫁到大湖的媽替他處理後事。

「啊妳是安怎知影小舅舅伊跳樓矣?」

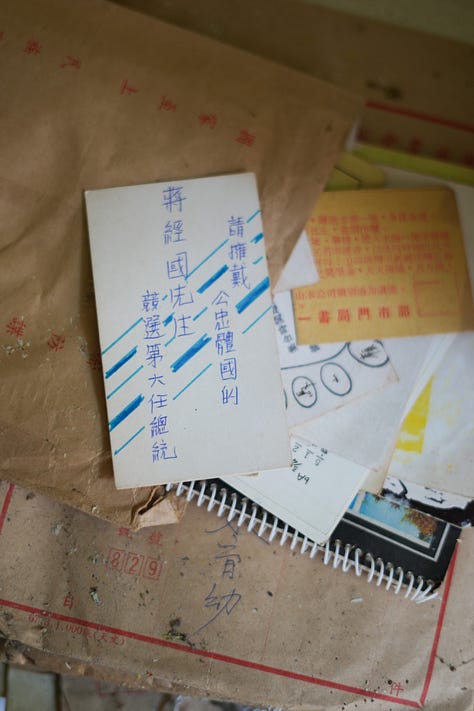

「電話是敲予我啊,因為伊留我的電話,遺書的名嘛是寫予我。」

我要媽找找遺書給我看,她進房裡翻了一陣沒找到,「伊(信)可能猶未想欲予人揣著吧。」但她記得信裡寫的,說是要我媽「讓小孩自由發展、多培養小孩的志向和信心」。找不到人生方向的小舅舅,據說在死裡逃生之後徹底改變了人生觀,成為一個更自在為自己而活的人。

大舅舅要入住我們家那天在茄萣出了場車禍。一場車禍,徹底反轉後來的故事。因為骨折得躺床三個月,舅舅沒住進來,倒是選擇就地退休了。

前幾天聽媽和大舅舅講電話,我問她和舅舅都習慣用「國語」溝通嗎?

「對啊,我國台語攏通,毋過佮舅舅猶是慣勢用國語。」

「蛤?為啥物?」

「因為彼個時陣著是學校佇咧推行國語政策啊。」

但那爸和姑姑她們呢?為什麼都還是講台語?

「因為姑姑怹干焦讀到國小畢業耳耳。」大姑姑其實很會唸書,當時甚至都考上初中要去唸了,卻還是因為家裡經濟不得不放棄。媽常說,姑姑們是「欠栽培」,爸是家裡唯一個男丁,阿公又過世得早,他便被阿嬤和一群姊姊們護著長大,也是家裡唯一個有資源讓他念到高中畢業的小孩。

這件事情之所以特別,是因為我和姊至今都還是用台語對話,我們甚至曾經無法用國語和彼此說話,連在衛理堂的K中傳紙條都硬要用注音寫台語——遑論小舅舅提筆寫遺書給我媽那種正經八百的情境,我光想都覺得「礙虐」。

大姑姑很年輕時候就跟著姑丈到阿根廷發展,兩個表姊自幼受西班牙語教育長大,前幾年姑丈去世,她們才帶著老公、小孩又舉家搬回台灣。大姑姑仍是習慣用台語溝通,但兩個表姊彼此對話必然是使用西語,以前阿嬤還在世時會覺得表姊們都回台灣和家人在一塊了,為何不使用台語對話呢?我是能理解的。那感覺就像我和姊,明明就在台南或台北市區,明明就在學校,明明載體由口說改成了書寫,「礙虐」卻仍在,無法對彼此說出母語之外的話。感覺很「假」。

不過坦白說,在感覺用國語對話很「假」的同時,我也未必沒經歷過江鵝在《俗女養成記》裡寫過:「我對於自己台語講得那麼溜,感到羞赧。」

剛上台北念書那段時間,和姊逛東區服飾店或咖啡店吃早午餐,最初其實難自在地大聲在這些場合以台語流利對話。但過了五、六年後的現在,台語文反倒被貼成了新的標籤,來自記憶和家庭聲音逐漸「大聲」起來。

想起以前在課本上讀到「國語推行政策」,其實從未真正由體感上去理解,直到和媽談起這些事。

最近為了《BIOS review》年刊編輯案在讀些資料,部分和轉型正義有關,和夥伴為翔談到2019年實施的國家語言發展法,反轉過去獨尊華語(國語?)的包袱,將台語、族語、手語等都納入討論。

於我而言,這自然是相對「國語政策」的部分文化補償。加上最近幾次和家人聊到語言,突然深刻感覺到轉型正義於日常的意義——不只是咎責而已,那和仇恨未必有關,而是和愛有關——有些變化無法逆回了,而我生在這個時代何其幸運。

後來和作家宥勳邀稿1,他在信裡和我提到青年作家洪明道今年再以全台語文重新寫過舊作《等路》,回頭爬資料才發現洪明道不僅年紀和我一樣,並也是求學於高雄台南之間的孩子。我和宥勳說,「我和明道都是1991年出生舊高雄縣的人,就住在他故鄉路竹的隔壁,很能感受到何以必要使用台語文寫作的心情。語言有時就是記憶本身,能以自己的母語作為文字書寫,真的是當代一件幸福、但又有許多部分尚需努力的事。」

開始試著把台語文寫入文章,目的是為了追回對話。當我要書寫家庭和地方,就不可能不寫台語,得寫,開始去查台語文字典,有次差點要哭,是因為寫了一句話反而追回記憶。我原本用中文打下「一輩子」三個字,要翻成台語時在辭典裡看到另個詞才發現我記錯了。阿媽講的「一輩子」不是「一世人」而是「規世人」,「聽話」則是說成「聽喙」;這些詞對了,她的聲音更清晰地回到我腦袋。

我寫文章通常是要在心裡念出來的,如果沒有對的文字,那聲音就是錯的;或者說,如果沒有對的文字,我記下的就不精確。

但說到底,我運用台語作為母語的能力也不全然上手,幾次回古厝拜拜和阿姆對話也鬧過笑話。

阿姆說我家的信老錯投她家,「有啦!媽媽講伊有去改掉監理所寄的『地主』了!」阿姆用手大力打我一下:「猴!『地址』啦『地主』!」我根本沒反應過來,隔三秒才發現自己台語發音錯得離譜。只是於我而言是發音錯誤的事,對阿姆來說則完全是詞彙挑選出錯的問題。

上市場自以為熟練地開口用台語點單,但攤販阿嬤一個反問,見我呆愣的臉便轉頻為「國語」的那種挫折,都不比我在敲打腦海那些關於家與地方的對話時,還是只能先以中文快速紀錄,再上網用台語文辭典翻譯的感覺難受——更甚是,那個「啊原來我記錯了」的瞬間,讓我才意會到自己的記憶與敘事,反被記述所使用的語言、文字之限制所吞噬。

後來和朋友聊到這件事,說沒想到父母輩的「教育程度」反成了受威權體制約束的程度,兩個來自不同原生家庭的人倒拼湊出了一個時代。而那封還不想被讀到的遺書,以中文字寫下的遺書,不知道讀念起來會是什麼樣的口吻呢?

活下來的人,會把未來寫得不一樣的。

〈一封中文寫的遺書〉的歌與書單:

《俗女養成記》江鵝,大塊文化

〈青春咱的夢〉淺堤,Rock Mobile Corporation

(2025/1/22後記)

「活下來的人,會把未來寫得不一樣的。」2021年還能樂觀地寫下這句話作為結尾,是為了當時開始接觸轉型正義,發現台灣這幾年默默地投注了多少努力在實踐與討論這件事情上頭。被噤聲的歷史,漸漸有了自己的語言,能說自己的故事。結果這陣子又看到國民黨總是不願正視黨國時期對人權的剝削,不免感到失落。這時代若是拿不到無論話語或治理國家的實質權力,小寫的歷史依然可能被沒收。

(2025/2/8後記)

年前寫後記寫到一半,覺得想說的太多了,所以才又寫成年前那完整一篇發出去,結果這封舊文就被我擱置到年後的現在。(畢竟過年期間讓大家收到信的標題寫「遺書」多少還是怕怕ㄉ⋯⋯

關於更多的家族史。

過年期間家裡每天都很熱鬧,姑姑們每日都帶著表兄弟姐妹來吃飯聊天。我雖然總是睡到過午,而錯過許多話題,但晚餐後的泡茶時間還是聽了不少故事。聊到他們小時候,也聊到早逝的阿公,翻出家裡收藏已有30年的《劉氏祖譜》草本(民81),結果後來表妹又在蝦皮上找到包含高雄文賢、劉家、梓官三個村落共祖劉氏的全編本(二手書店拿來賣$2000耶!)。

這幾年因為寫《留家村》認了幾個劉家村的姻親,覺得十分可愛。一是水湳洞非書店的曉晴,從新疆到台灣念書、婚後定居台灣,有天才很驚訝地跟我說她先生就是劉家村的人,我翻了翻祖譜,真的找到她婆婆的名字。二是編輯朋友阿怜先生的媽媽,也是從劉家嫁到湖內另一個村子。雖然基因裡的血親都已經稀釋到不知道哪去,還是為這些發現感到溫暖。

另一還有,和媽聊到台南的台灣文學,她突然提起要不要和她表妹(外婆的弟弟的女兒)約吃飯聊聊之類,才想到小時候就聽說過她表妹是作家,家裡書架上也藏有她的一本書。後來去圖書館時,在台南作家書區從ㄅ開始一本本翻看,最後在ㄊ類發現她最新一本書《烏鬼記》的作者簡介,寫她是台南平埔族「西拉雅後裔」。她大學畢業後才發現的身世,緣起是外婆家族那二點的「凃」姓,而最初她爸媽還對當時「番」字的標籤有抗拒而說不可能。

去年做《美印臺南》時,夏季號我們想找有在做西拉雅文化推行的學校,發現西拉雅語原已被列為「死語」,近十年才慢慢在下一代的教育裡重生,但也因而產生一個有趣的畫面——孫子回家教講台語的阿公阿媽族語。

不然作為頻繁與漢人接觸的平埔族,西拉雅人的家庭母語,早已被漢化為台語了。

知道自己身上應該也帶了點原民的血液之後,心情突然奇妙了起來。且至今也就湊完整祖父母輩的故鄉——阿公是湖內劉氏的第九世、阿媽老家是茄萣崎漏的邱姓(網路上有資料說邱姓裡頭也包含一群被賦予漢姓的台南西拉雅族,但阿媽的家族是否算在其中目前也不可考了)、外公的家族是由路竹蔡文庄搬到台南新化、外婆則是台南山上區苦瓜寮的西拉雅族裔。釐清這些倒也沒有改變我的什麼台灣認同(反正90後不管上一代是什麼省籍就是天然獨嘛),只是在爬梳台灣文學史的資料時,看維基百科上寫著1960-1980代是台文發展的停滯期,因為國家樂見人民寫的、官方自己也寫的,是反共與懷「鄉」。而那個「鄉」呢,並不是大部分人民曾踏足過的土地。真的十分弔詭。當然有部分人是真誠地在懷鄉,這點必須要非常同理。

同樣作為被殖民地,澳洲也是至1986年才正式脫離英國成為(大部分仍由移民白人治理的)獨立國家,然而在1905-1967年之間,澳洲政府也曾實施「同化政策」,強行將原住民兒童帶至白人家庭進行文化消滅,這時期的孩童也就被稱為了「失竊的一代」(Stolen Generations)。

去年有段時間為了寫腳本,在做大量關於墨爾本的調研,查閱資料時發覺澳洲幾乎所有官方、個人網站都有個名為「Acknowledgement of Country」的區塊,放著相似的一段宣言:

I acknowledge the Wurundjeri people of the Kulin nation as the Traditional Owners of the lands where I live and work in Naarm. I pay respect to the past, present and future Traditional Owners and Elders of this nation and the continuation of cultural, spiritual and educational practices of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.(來源這裡。版本有相當多種,但大意都是向來訪者主動說明致意,我承認原住民族為這塊土地的傳統擁有者,並向其精神和文化的傳承表達敬意)

一開始我還搞不清楚「Naarm」為何地,但又頻繁在我認為應該是住墨爾本的藝文圈年輕人IG上,看到自介說明欄寫著「live in Naarm」,查了才曉得Naarm是墨爾本的傳統原住民語名稱。

重複看到多次後,不禁覺得鼻酸和感動。感覺那是一個社會很有共識地在面對自身殖民的歷史,如此實踐以提醒自己所住所用非理所當然。雖不見得要終身將自己所屬的族群視為殖民他者的惡人,但至少,要承認剝奪曾經存在,甚至此刻也仍存在。

生而為人,這世界能更「進步」的地方還好多。

最後引述尉天驄為林梵(台文研究學者林瑞民)《海與南方》詩集寫的序裡評他的一段話:

誠誠懇懇地生活著,誠誠懇懇地與世間的一切、甚至與一草一木都有著血肉般的倫理關係,就這樣他便能在世間的一切事物變化中真實地體認出它們的價值和意義。

宥勳最後成文亦有刊登在他的網站上,論述與事例清晰,很好看:〈我們還來得及「文言一致」嗎?〉。